神经影像技术

脑影像的成像手段主要分为脑结构成像技术和脑功能成像技术。

脑结构成像常用的技术手段主要包括:结构磁共振成像(Structural MagneticResonance Imaging,sMRI)、弥散张量成像(Diffusion Tensor Imaging,DTI)和计算机辅助 X 射线断层扫描(Computerized Tomography,CT)等等。

脑功能成像常用的技术手段主要有:功能磁共振成像(Functional MagneticResonance Imaging,fMRI)、脑电图(Electro-Encephalo-Graph,EEG)、单光子发射计算机断层扫描技术(Single Photon Emission Computerized Tomography,SPECT)、脑磁图(Magneto-Encephalo-Graph,MEG)、正电子发射断层扫描技术(PositronEmission Tomography,PET)等等。

结构磁共振成像主要是对人脑中各个区域的结构进行评估,是一种无创的成像方式,能够反映人脑中器质性病变以及结构方面的异常。功能磁共振成像利用的是人脑中血液血氧水平的变化,用于判定人脑中活动的强弱以及判断脑区参与认知活动的情况。

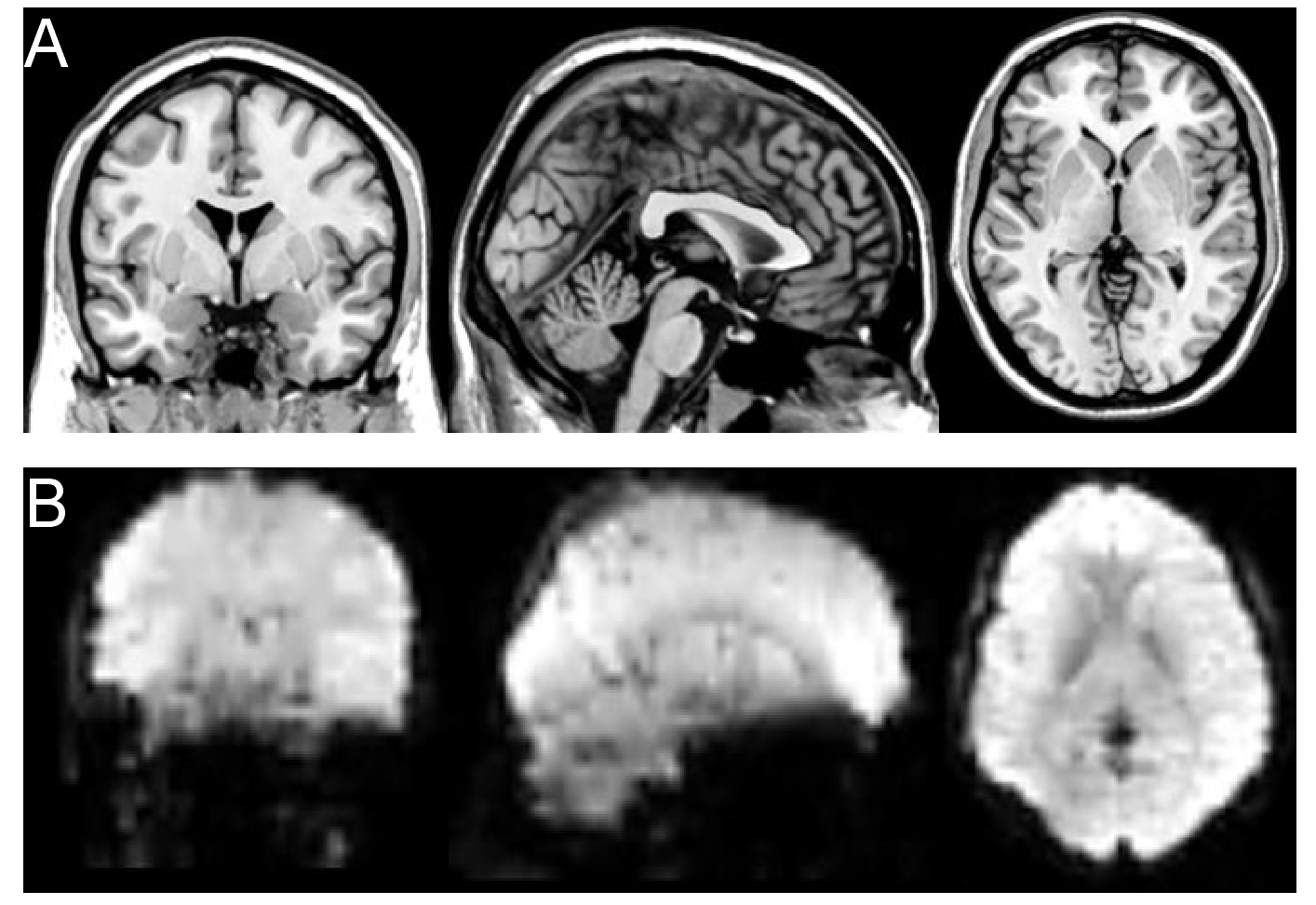

A:sMRI;B:fMRI的一个时间点

A:sMRI;B:fMRI的一个时间点

体素(voxel)

功能磁共振成像(fMRI)

功能磁共振成像技术是一种利用人类血红蛋白在强磁场下的不同反应间接成像的一种方法,具有安全,无侵入,空间分辨率高等特点。

原子核自旋会产生磁场,功能磁共振成像就是利用这种磁场特性成像的。在没有外加磁场的情况下,质子群中各个质子是以任意方向自旋的,它们产生的核磁方向随机,所以整体上的磁性为 0。当有外部磁场的时候,核磁的方向会趋向于一致,从而显示出磁性,我们称之为被磁化。人体能够被磁化的质子最显著的是氢质子,因为氢质子在人体内含量高,有较好的磁化特性,功能磁共振成像主要利用的就是人体内的氢质子。

功能磁共振成像技术目前主流的技术方法是使用血氧水平依赖(BOLD)信号成像。人类大脑的某些部分在活动的时候耗氧量就会增加,氧合血红蛋白的数量就会增多,而脱氧血红蛋白的数量就会减少。氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白有不同的磁性,氧合血红蛋白是逆磁性的,脱氧血红蛋白是顺磁性的。在外部有磁场的情况下,脱氧血红蛋白和氧合血红蛋白比例的变化会影响外部的磁场分布特点和强度大小。

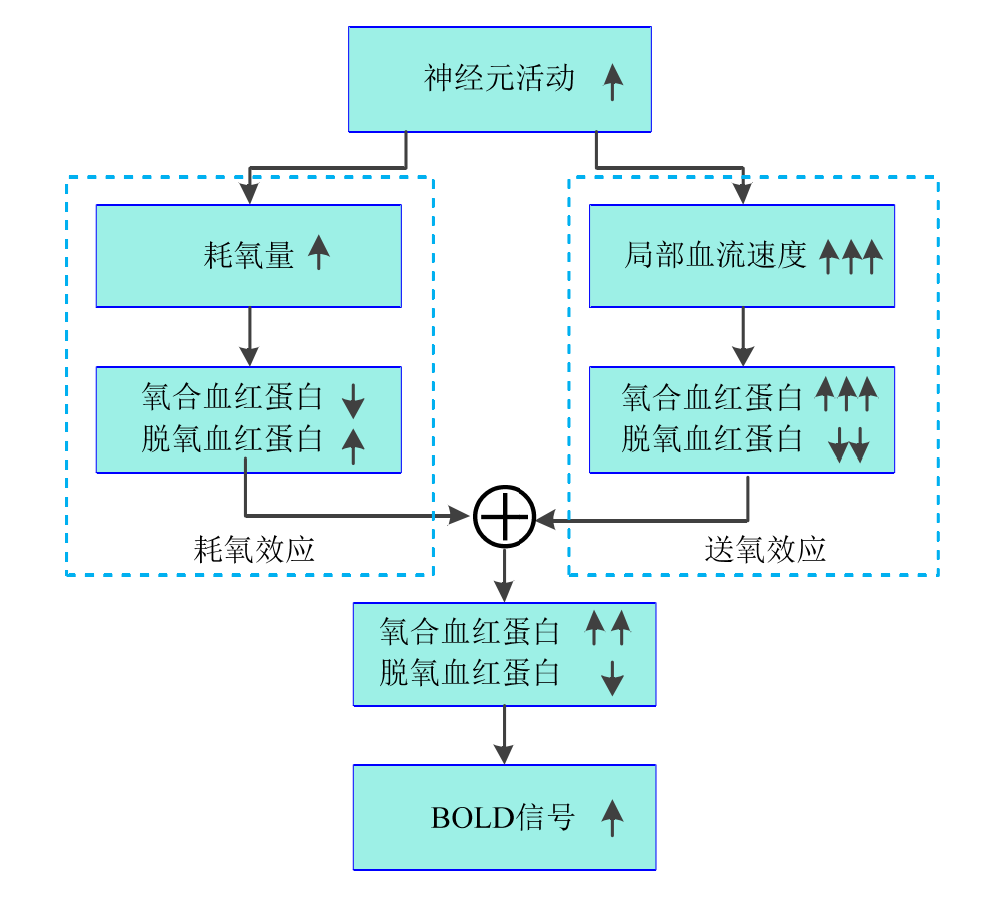

BOLD信号形成机制

当神经元活跃时,局部脑区的耗氧会增加,相应血管中氧合血红蛋白降低,低氧会迅速刺激血管壁扩张血管,使神经元活动脑区血流增大,局部脑组织中能增加30%-50%的脑血流量,导致脑区中供应氧的量远远大于消氧的量,最终反而使局部脑区的含氧量升高。在血液中氧的供应和运输过程中,氧和血红蛋白结合在一起形成氧合血红蛋白,氧合血红蛋白到达脑区,后被脑组织摄取氧后形成了脱氧血红蛋白。由于在磁场中脱氧血红蛋白表现为相对顺磁性,而氧合血红蛋白表现为相对逆磁性,因此活跃脑区的脱氧血红蛋白含量降低和氧合血红蛋白含量的提高,最终导致局部脑区磁共振信号强度增强。因此,BOLD信号并不是直接测量神经元活动变化的号,而是通过测量神经元新陈代谢的改变来反映神经活动的信号。

当神经元活跃时,局部脑区的耗氧会增加,相应血管中氧合血红蛋白降低,低氧会迅速刺激血管壁扩张血管,使神经元活动脑区血流增大,局部脑组织中能增加30%-50%的脑血流量,导致脑区中供应氧的量远远大于消氧的量,最终反而使局部脑区的含氧量升高。在血液中氧的供应和运输过程中,氧和血红蛋白结合在一起形成氧合血红蛋白,氧合血红蛋白到达脑区,后被脑组织摄取氧后形成了脱氧血红蛋白。由于在磁场中脱氧血红蛋白表现为相对顺磁性,而氧合血红蛋白表现为相对逆磁性,因此活跃脑区的脱氧血红蛋白含量降低和氧合血红蛋白含量的提高,最终导致局部脑区磁共振信号强度增强。因此,BOLD信号并不是直接测量神经元活动变化的号,而是通过测量神经元新陈代谢的改变来反映神经活动的信号。

fMRI数据预处理

BOLD信号的采集通常要数分钟才能完成,这一过程往往在数万个体素上产生了上百个至数百个时间点的BOLD数据。提高BOLD信号在时间上的分辨率常以牺牲BOLD信号的空间分辨率为代价,而提高空间分辨率会延长采集时间且导致更严重的图像几何变形。为获得相对高的时间分辨率,在fMRI研究中通常将空间分辨率设置较低。微弱的BOLD信号中还会伴有大量的噪声,这些噪声一部分来自于被试个体,例如,扫描过程中被试头部运动、呼吸、心跳及个体适应扫描设备等。还有一部分噪声来自于扫描设备,例如,扫描设备启动时不稳定及长时间运行引起的线性漂移、对外在磁场敏感等。

数据预处理方法:

- 去除不稳定数据:在磁共振扫描初期,由于磁场的饱和效应,前几帧图像中通常会使得有效的信号被掩盖掉,因此,通常的做法是将前几帧去除掉。

- 时间层校正:静息态功能磁共振成像的扫描方式通常是逐层进行的,常用的方式有隔层、降序、升序等等,由于每一层的扫描是需要消耗时间的,因此,不同层之间获得的时间上就有差别,为了消除这个不同层之间的时间差,就要对层间的时间进行校正,即选择一层图像作为参考,利用差值方法对其它层的图像进行配准。

- 头动校正:被试在扫描静息态功能磁共振成像数据的时候,需要保持清醒且不动的状态,那么,扫描过程中的头动会对得到的图像质量带来较大的影响。需要对功能磁共振成像数据进行校正头动的处理。

- 分割:人脑的组织可以划分为灰质、白质,脑脊液三部分,分割就是要把原始的结构像分割成上面的三部分,针对每部分单独处理。

- 空间标准化:因为不同的被试具有个体差异,所以每个被试的脑结构形态也各不相同,为了消除这些个体差异,也是作为后续研究的基础,需要将每个被试的静息态功能磁共振成像映射到标准空间中。

- 空域平滑:为了提升静息态功能磁共振成像的信噪比,以及减小被试个体大脑在空间上的差异,需要对数据进行空域的平滑处理。

- 去线性漂移:由于静磁场的不均匀性和梯度场的不稳定性,采集到的信号常伴有系统噪声。系统噪声使体素上采集到的BOLD信号产生线性漂移,一般采用线性回归方法估计线性漂移的趋势并予以去除。

- 时域低通滤波:有研究表明,在功能磁共振成像数据中,神经活动有效的信号频率主要是在0.01−0.08Hz的范围中,而其他的频率范围可能是由心跳和呼吸带来的噪声,因此需要对功能磁共振成像数据进行时域上滤波,滤波器是带宽为0.01−0.08Hz的切比雪夫带通滤波器。

功能连接(Functional Connectivity)

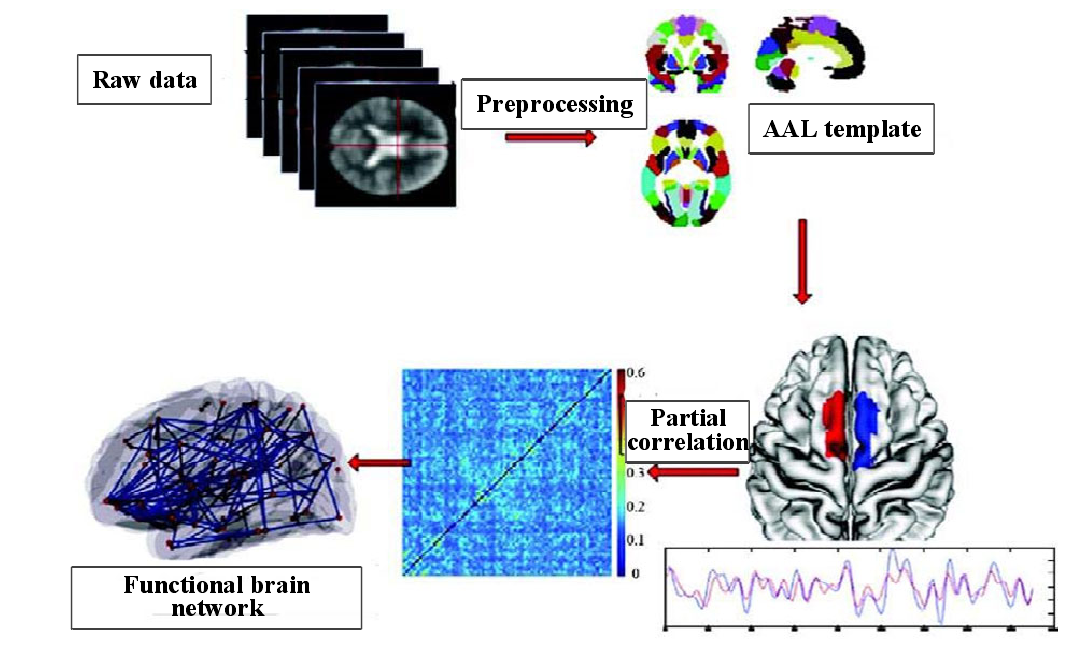

而对于功能磁共振成像,为了探寻脑区与脑区之间的相互关联,主要采用的是连接的思想,分为功能连接(Functional Connectivity,FC)、动态功能连接(Dynamic Functional Connectivity,DFC)和有效连接(Effective Connectivity,EC),下面介绍功能连接(FC)。功能连接是空间上不相邻的脑区在静息状态下或者在外界的刺激下反应的时间相关性。如果两个脑区对某个刺激反应的时间相关性比较大,这两个脑区的功能连接就比较强。

相关性常用皮尔森相关系数计算,如下式子所示

功能连接主要分为三类:

- ROI-to-ROI:选择若干个感兴趣的脑区,取这些区域的时间序列的平均值作为这个区域的值,与其他区域计算功能连接。

- Seed-to-Voxel:选取一个感兴趣的区域作为seed,计算大脑中所有的其他体素和seed的功能连接。

- Voxel-to-Voxel:计算脑区中所有体素两两之间的功能连接。与ROI-to-ROI相比计算量大,不适合全脑分析,适合做局部脑区的细致分析。

ROI-to-ROI:AAL模版构建脑网络

低频波动振幅(ALFF)

低频波动振幅(ALFF)是静息态局部脑区功能的指标。它是将时域 BOLD 信号变换到频率域后,计算获得的各频率幅值的均值。这一指标描述了脑神经元自发活动的幅度特性,体现了相互连接脑区之间信息交互而产生的自身节律性活动模式。